9.営業シナリオ

●「競合他社分析」を終えて、

「信頼できる裏付けをもった事実」がある程度確認できた=「ビジネス案件の情報収集」がある程度

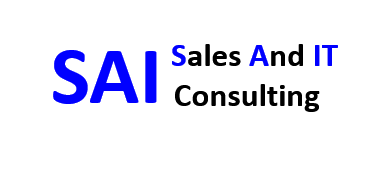

できた場合には、以下の「営業戦略パターン」「営業シナリオ(営業戦略)のフレームワーク」「競合他社との差異化のフレームワーク」等を念頭に置きつつ、(2)「営業シナリオ」を考えます。

(1)競合他社分析:絞り込んだ案件について、

競合他社を想定したうえで、①「事実確認」をして、②対策を「分析」する。

(2)営業シナリオ:(1)競合他社分析を基にして、

競合他社に打ち勝って「自社が選ばれるためのストーリー=営業シナリオ」を作成する。

(3)アクションプラン:(2)営業シナリオを基に、

営業シナリオを実現するための具体的なアクションについて、「5W1H(固有名詞と数字)」で表現した 「アクションプラン」を作成する。

また、「(2)営業シナリオ=自社が選ばれるためのストーリー」には、「競合他社に勝てる条件の明確化」が含まれます。

「競合他社に勝てる条件」とは、

①お客様からみた場合の「買う理由の明確化」 と ②「競合他社の排除」 です。

●これは、上記の「競合他社分析」が前提になります。

この「競合他社に勝てる条件」を、現実の営業活動の中で実現するための戦略・戦術・アクションが、

「営業シナリオ」・「アクションプラン」になります。

この、①お客様からみた場合の「買う理由の明確化」 と②「競合他社の排除」 ですが、

これらは、現実的には大変難しい条件であることが多く、この二つの条件を達成するための「ストーリー(=論理展開=営業シナリオ)とアクションプラン」を、一瞬のうちに頭に描くことは、困難です。

しかし、これらの条件を達成できないと、現実のビジネスで競合他社に打ち勝つことはできません。

そのため、「競合他社に勝てる条件」である、

①お客様からみた場合の「買う理由の明確化」 と②「競合他社の排除」 を明確化して、

「営業シナリオ」を描くための「思考プロセス」を、解説していきます。

◆①お客様からみた場合の「買う理由の明確化」は、次のⓐ~ⓒに分けられます。

つまり、これらの問いに答えられる「論理展開」が必要であり、お客様の持つこれらの疑問に明確な答えを示せない企業は、それらを示すことができた競合他社に敗れる、ということです。

ⓐWhy IT= IT化(ITシステムの導入やITサービスの活用)がなぜ、お客様にとって「必要」なのか?

⇒お客様は、不要なものは買いません。 但し「Why IT化」については、お客様が既に導入を決めている場合もあり、その場合には説明の必要はありません。

ⓑWhy 自社(売り手である あなたが所属する企業のことです)= なぜ 競合他社ではダメなのか?

⇒お客様がIT化を決めていても、それが競合他社に発注されれば、自社にとっては何の意味もありません。

ですから、「競合他社ではなくて、自社でなければならない理由」がどうしても必要です。

これは、お客様の立場で考えた場合、お客様があなたの会社から何かを買いたいと考えても、社内での

稟議・決裁で、あなたの会社を選ぶ理由を、そのお客様が稟議書・決裁文書等に書けない場合、その購買の承認は得られません。

つまり、あなたの会社に発注したいお客様も、その理由を社内で説明できなければならない、ということです。

ですから、あなたは、お客様が社内で説明できるような採用理由を、お客様に代わって示すことができなければいけない、ということです。

現実のビジネスでは、売り手が示した「Why 自社」を基に、お客様自身があなたの説明を、自社の流儀に沿った稟議書・決裁文書に変換する、ということです。

ⓒWhy Now=なぜ 今でなければダメなのか?

⇒これは、「Why IT化」・「Why 自社」がクリアできても、あなたの所属する企業が必要な時期に、

必要な金額の売り上げを達成できなければ、ビジネスとしては、あまり価値がありません。

たとえて言えば、「3年後に10億円の売り上げが確実視できても、1年後にあなたの所属する企業が

倒産してしまうかもしれない、その場合には3年後の10億円に殆ど価値が無い」ということです。

ですから、三つ目の難問は、あなたの所属する企業が必要とするタイミングに合わせて、

お客様が買うことの必要性(買わなければならない理由)を明確にお客様に示す、ということです。

◆②「競合他社の排除」は、できれば営業活動の早い段階、悪くとも最終段階で、「競合他社が勝てない条件を作ること」です。

これは、ⓐ機能・性能・品質・サービスなどでの 競合他社との差異化 或いは ⓑ競合他社が 提案できない状況を作ること です。

●具体的に営業シナリオを考えるには、どうすれば良いのか?

そのためのツールとして、「営業シナリオのフレームワーク(考えるための視点)」があります。

以下に、それらのフレームワークを解説します。

パターンにとらわれることは得策ではありませんが、自社と競合他社との力関係を分析・評価して、変更も有り得ることを前提にしながら、営業活動やビジネス案件情報入手の早い段階で、「営業活動の戦略・初期段階の営業シナリオ」を設定します。

こうした戦略・営業シナリオに関して、営業活動の早い段階で、営業パーソンとその上司の間で「共通認識」を持っていることは、戦略的・効率的な営業活動のために、非常に重要です。

●前段で、「営業シナリオ」の骨格を考えた後は、より具体的に「営業シナリオの概要」を考えます。

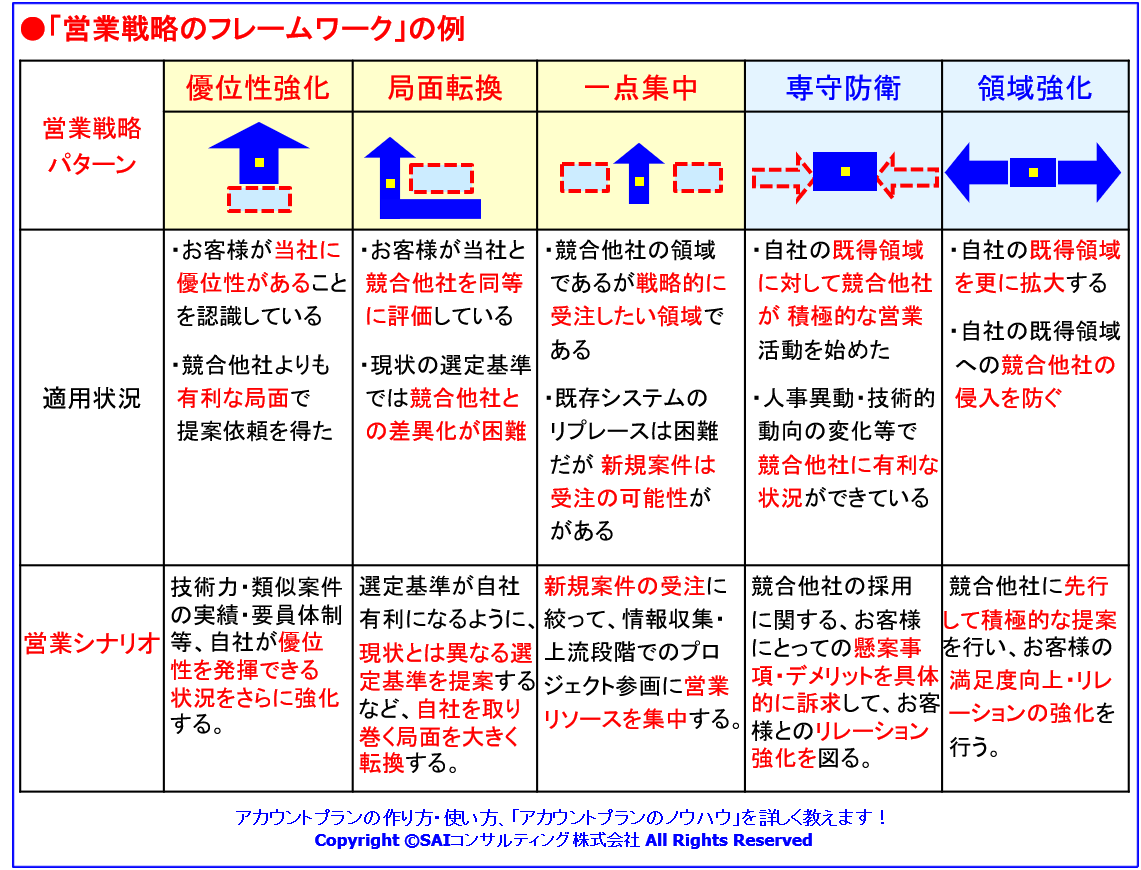

「競合他社との差異化」「営業シナリオ」を考える際に非常に重要なのは、以下のような考え方です。

①トップダウン思考:概略的なものから、徐々に詳細化・具体化して考える。

②逆算思考:目指すゴールから、遡って考える。

➂仮説検証型アプローチ:仮説を設定し、情報や行動によって仮説を検証する。

当サイトのテーマである「アカウントプランによる戦略的営業」は、上記の要素によって成り立っています。

また、「アカウントプランによる戦略的営業」の根底にあるのは、

不言実行ではなく 「有言実行」、「考えたこと以外は、実行できない。」「考えること=ドキュメント化すること」という考え方です。

これは、偶然の幸運に頼らずに、「戦略的・論理的行動によって、自社有利な状況を作り出すことに、

最大限の力を尽くす営業活動の手法」です。

これらを具体化するのが、「トップダウン思考・逆算思考」のフレームワーク(考えるための視点)で、前段で定めた「営業シナリオ」に沿って、より具体的なアクションへと展開します。

●アカウントプランの発祥である外資系IT企業の強みについて、運営者自身の、日本企業と外資系企業双方での勤務経験から言えることは、以下のことです。

これらは、戦略的発想であり、一般的な日本企業の不得意なことでもあります。

①定量的なデータに基づいて、自社の「ビジネスチャンスを大きく定義する視点」

②ビジネスチャンスを大きく捉えた後の、「優先順位付け」の発想

③いつまでに・誰が・何をするのかという「5W1H(固有名詞と数字)」に基づいて具体性を追求し、「曖昧さを排除する行動様式」

「営業シナリオ」は、アカウントプランの中核となる、極めて重要なものですので、これまでの再確認を含めて、更に詳しく述べます。

●「アカウントプランやアクションプラン」の背景にあるのは、①「ビジネスチャンスを大きく定義する視点」 ②「優先順位付け」の発想 ➂「5W1H(固有名詞と数字)」に基づいて具体性を追求し、「曖昧さを排除する行動様式」です。

これは、表現を変えると、たとえば「A+B=C」のCという結果を得るために、「Cになる条件はA+Bだから A+Bになるための条件を考えよう」 という「結果から逆算」して、最も早くて受注確率の高い分野・方法を選択する、「トップダウン思考(逆算思考)」とも言えます。

言い換えると、「市場で利益とシェアを上げるために、売れるものを作ろう」という考え方です。

これは、日本企業に多い、「A+B=Cだから AとBをまず考えよう。そのあとにCはついてくるはずだ」という積み上げ型の「ボトムアップ思考」とは正反対のアプローチです。

こうした外資系企業的な考え方で、焦点を当てる市場を定義し、目標設定と人を含む資源の割り当てを考える基盤が「アカウントプラン」です。

このような考え方が、「トップダウン思考・逆算思考のフレームワーク」につながります。

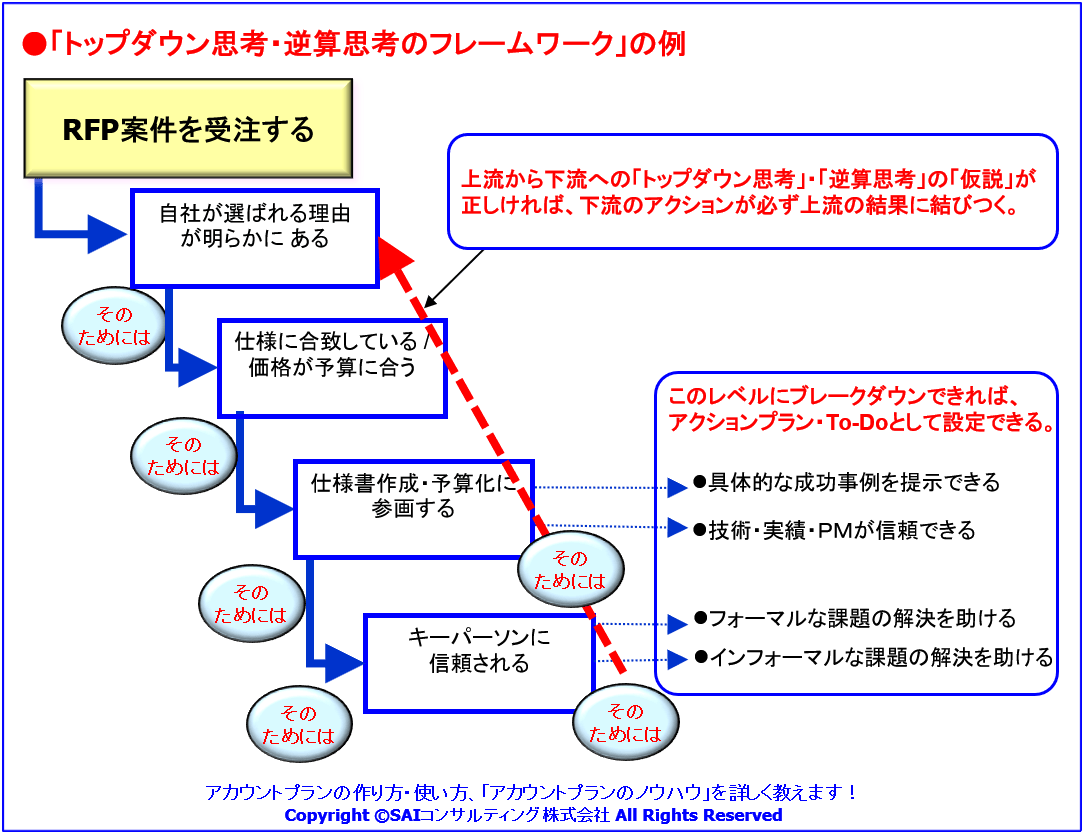

以下に、「営業シナリオ」記載項目の例を示します。

●次に、下記(2)営業シナリオ の段階で、最も難しい、「競合他社との差異化」について、説明します。

営業シナリオは「お客様から、自社が選ばれるためのストーリー」ですが、言い換えると、

①「お客様が自社を選ぶ理由」を、お客様が、「決裁文書に(=公式に)記載できるような内容で明確化すること」

②「その理由をお客様に訴求し、納得してもらうこと」 です。

運営者自身は、この「競合他社との差異化」こそが、営業シナリオの核心部分であり、最も難しい部分だと思います。

逆に営業活動の早い段階で、「競合他社との差異化」について、お客様に明確に説明する自信がもてれば、そのビジネス案件受注の可能性は非常に高いと言えます。

当サイトの前提は法人営業であり、法人の場合は通常、「複数の人の承認・決裁が必要」であり、お客様自身も、「なぜA社ではなく、B社を選ぶのか」という、「購買理由の説明」が必要です。

そのために、上記①②が必要であり、これこそが「競合他社との差異化=なぜ競合他社ではなく、自社を選ぶべきか」です。

(1)競合他社分析:絞り込んだ案件について、

競合他社を想定したうえで、①「事実確認」をして、②対策を「分析」する。

(2)営業シナリオ:(1)競合他社分析を基にして、

競合他社に打ち勝って「自社が選ばれるためのストーリー=営業シナリオ」を作成する。

(3)アクションプラン:(2)営業シナリオを基に、

営業シナリオを実現するための具体的なアクションについて、「5W1H(固有名詞と数字)」で表現した 「アクションプラン」を作成する。

●当サイトが扱う情報システム販売では、ある時期から、ハードウェア・ソフトウェア・サービスに関して、ある企業のものが、「他の企業のものよりも、機能・性能・品質等において、圧倒的に優れている」ということが少なくなり、多くのハードウェアやソフトウェアに類似の製品やサービスが存在する時代になりました。

そのため、「競合他社との差異化」については、それをお客様に論理的に説明するための、

「知恵とアイディア」が、以前にも増して必要になりました。

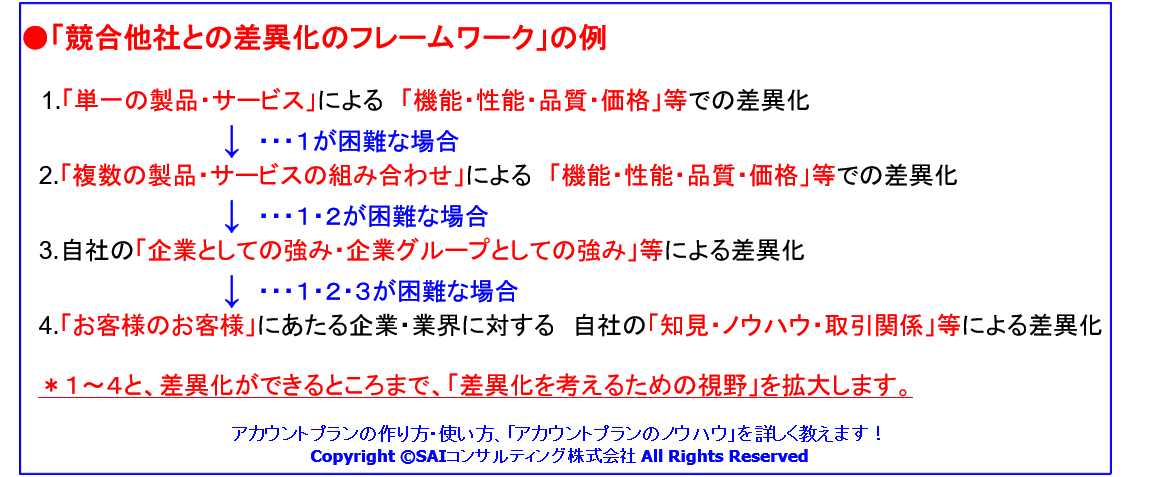

次に幾つか、「競合他社との差異化のフレームワーク(考えるための視点)」について、説明します。

まず初めに、「競合他社との差異化」について説明します。

●この「競合他社との差異化」に関して、最も重要なポイント・肝は、

以下のように「競合他社と差異化できるまで、自分・売り手の視点を拡大する、視点を変えること」 です。

●次は、(2)営業シナリオ の 「競合他社との差異化」に活用できる「4Pのフレームワーク」ついて、

説明します。

4Pは、いわゆる「マーケティングの4P(Product・Price・Place・Promotion)」であり、

これを「競合他社との差異化のフレームワーク(考えるための視点)」として活用する、ということです。

「競合他社との差異化」については、それをお客様に論理的に説明するための、「知恵とアイディア」が、以前にも増して必要になりましたが、「無から有を生じさせる」のは難しいため、

こうしたフレームワークをアイディア創出のために、意図的に活用するということです。

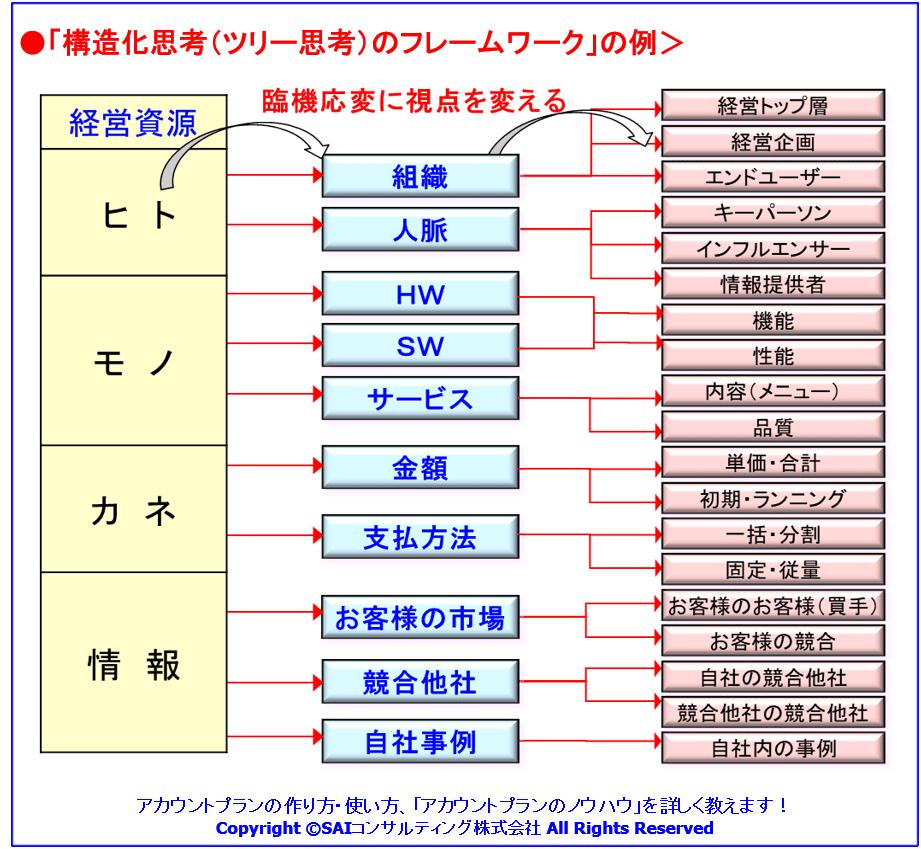

●次に、(2)営業シナリオ の 「競合他社との差異化」に活用できる「構造化思考(ツリー思考)」について、説明します。

構造化には、幾つか定義がありますが、

ここでは「ある要素を、別のより具体的で細分化された要素と関連付けて、置き換えること」と定義します。

下記は、いわゆる「経営資源」と言われる四つの要素(ヒト・モノ・カネ・情報)を、構造化思考によって、「競合他社との差異化」に応用しよう、という考え方です。

ですから、構造化思考の対象は、これらの経営資源に限られませんが、お客様に提案したり、説明したりする際に、分かり易いものとして取り上げました。

また、ここで言う「ツリー」とは、いわゆる「ロジックツリー」のことですが、細分化のイメージを伝えるための表現です。

●下記のフレームワーク(考えるための視点)は、営業シナリオにおいて、例えば「ヒト」に関して、「競合他社との差異化」を考える際に、「ヒト」=お客様と捉えて、お客様の「組織」やお客様に対する「自社の人脈」と展開します。

「組織=経営トップ層・経営企画部門(情報システム部門ではない、企画・管理的な部門)・エンドユーザー部門」、「人脈=キーパーソンとのリレーション・インフルエンサーとのリレーション・情報提供者とのリレーション」と具体化していき、これらの要素のうちの、「どの要素で、競合他社との差異化を図るかを、考えてはどうか?」ということです。

同様に、「カネ」については、カネ=金額→ある製品の単価を下げる・全体から割り引く・初期費用のみを割り引く・ランニングコストを割り引く等、「金額」という視点だけでも様々な切り口があり、

単に価格を下げるということではなく、 どの部分の価格をどれだけ下げることが、競合他社との差異化に対して、最も効果が大きいのか=お客様に訴求力があるのか、考えるということです。

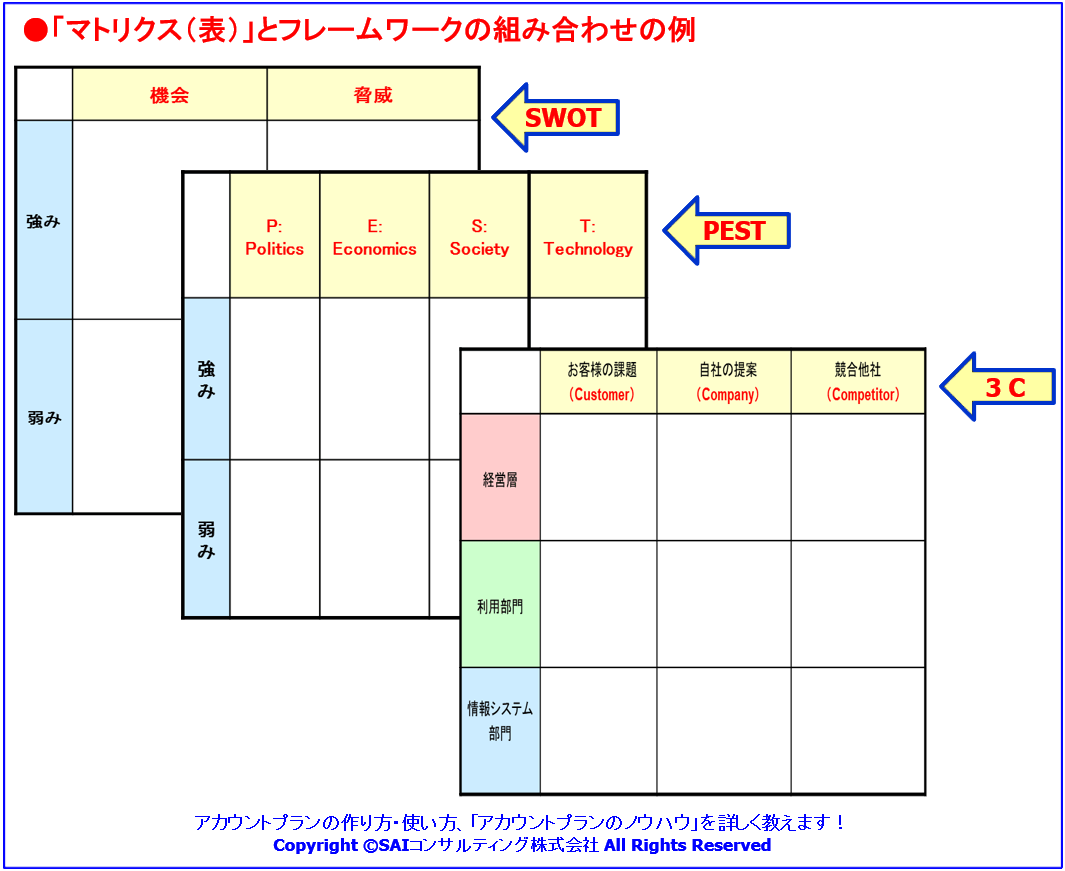

●次に、現実のビジネス案件での提案や、競合他社分析・営業シナリオなど、

様々な場面でアカウントプランの作成に活用できる、「マトリクス思考」についてです。

ここで言う「マトリクス」(「数学で言う「行列」)は、「表」という程度の意味です。

一言で言えば、お客様の課題分析・自社の提案・競合他社との差異化・営業シナリオ・アクションプラン等を、「表にして考える」「既存のフレームワークの視点を、臨機応変にアレンジする」ということです。

表にすることの利点は、

①視点(考える「軸」)が明確になる

②情報の過不足が明確になる

➂一目瞭然で分かり易い ということです。

●これから、当サイトの運営者が、お客様の営業改革やアカウントプランの導入・定着化に際して、

コンサルティング・研修会等で実際に活用し、紹介してきた、「マトリクス思考」を説明します。

世の中に良く知られた「フレームワーク(考えるための視点)」を表(マトリクス=行と列)の形にして、お客様の課題分析・自社の提案・競合他社との差異化・営業シナリオ・アクションプランの作成に活用する、ということです。

●下記は、(2)営業シナリオ の「競合他社との差異化」に活用できる、「3Cのフレームワーク」についての説明です。

3Cは、いわゆる「マーケティングの3C(Customer・Company・Competitor)」であり、これを「競合他社との差異化のフレームワーク(考えるための視点)」として、下記のように活用する、

ということです。

①営業活動から得た、情報(Fact-Findingの結果・仮説に対する検証結果)を、下記の各カラムに書いて整理することで、情報の有無・偏りを可視化して、営業シナリオやアクションプランの修正・更新に結び付ける。

②「自社の提案」に関して、「お客様」「競合他社」の切り口で、様々な視点でレビューを行い、提案の妥当性・競合他社との差異化に関する有効性等を、ブラッシュアップする。

3Cのフレームワークは、上記のような使い方があり、営業シナリオやアクションプランについて社内で共有・討議し、上司が部下に助言して、

営業シナリオやアクションプランをブラッシュアップする際 に、非常に有効です。

●下記は、(2)営業シナリオ の作成に活用する「営業シナリオのフレームワーク」についての説明です。

(1)競合他社分析:絞り込んだ案件について、

競合他社を想定したうえで、①「事実確認」をして、②対策を「分析」する。

(2)営業シナリオ:(1)競合他社分析を基にして、

競合他社に打ち勝って「自社が選ばれるためのストーリー=営業シナリオ」を作成する。

(3)アクションプラン:(2)営業シナリオを基に、

営業シナリオを実現するための具体的なアクションについて、「5W1H(固有名詞と数字)」で表現した 「アクションプラン」を作成する。

●現実のビジネス案件に関してこのフレームワークを活用する場合、営業活動の進展・巧拙により、記載できる情報にバラつきが出てきます。

その場合は、「5W1H(=固有名詞と数字)を使って、具体的に記載できない項目に、

営業活動・情報収集としての弱みがある」ということです。

その場合には、その項目に関する情報を集めることを中心に、アクションプランを考えます。

●営業シナリオ・アクションプランは、現実の営業活動では、完璧なものを作成することよりも、

営業活動の進展に伴って、継続的に修正・更新を行ってブラッシュアップすることが、極めて重要です。

また、現実の営業活動におけるアカウントプランは、営業シナリオとアクションプランが一体化して

運用されることが一般的であり、アクションプランをみれば、営業シナリオが理解できます。

逆に、アクションプランをみても、営業シナリオ(=勝てる必然性)が思い浮かばない場合には、

「営業シナリオが、アクションプランとして機能していない=そのビジネスで競合他社に勝つことは、

まず不可能」と言えます。

●また、「営業シナリオのフレームワーク」には、以下のようなメリットがあります。

①この資料によって、営業シナリオとアクションプランの妥当性を客観的にレビューできるため、

予め営業活動をシミュレーションして軌道修正ができ、営業活動の生産性を高めることができる。

②「営業シナリオの全体像」を描くことで、「営業シナリオとアクションプランの整合性」が確保され、「アクションプランへの具体化」も、容易になる。

➂上司・関係者からみた場合に、部下が進めている現在進行中の営業活動を、共通のフォーマットで可視化することができる。そのため、上司は各部下のビジネス案件を把握しやすく、タイムリーに適切な助言ができるようになる。

④営業シナリオとアクションプランの重要部分が記載されており、関係者への説明にそのまま使える。

➄口頭での説明ではなく、ドキュメントとして作成するため、メール・添付ファイル・サーバー保管等による情報共有が簡単・タイムリーに行えるうえ、修正・更新が簡単にできる

Copyright © SAI コンサルティング株式会社 All Rights Reserved