法人営業に、アカウントプランはなぜ必要か?

◆答え:法人向け営業と個人向け営業には 「大きな違い」があるから

私が、外資系のITベンダーに転職して、「ダイレクトセールスの業務に就くための”社内資格”」を得るために必須の「新人研修」を受ける過程で痛切に感じたのが、「法人営業には個人向けの営業とは異なること」がいくつもあり、法人営業の場合は、その違いを克服できなければ(突破できなければ)、ビジネスにはつながらない、ということでした。

●違い その1:法人に「衝動買い」は無い

法人、特に大企業の場合、ワンマン社長が全てを決められる中堅・中小企業とはちがい、だれか一人の判断で、購入可否が即決することは有りません。

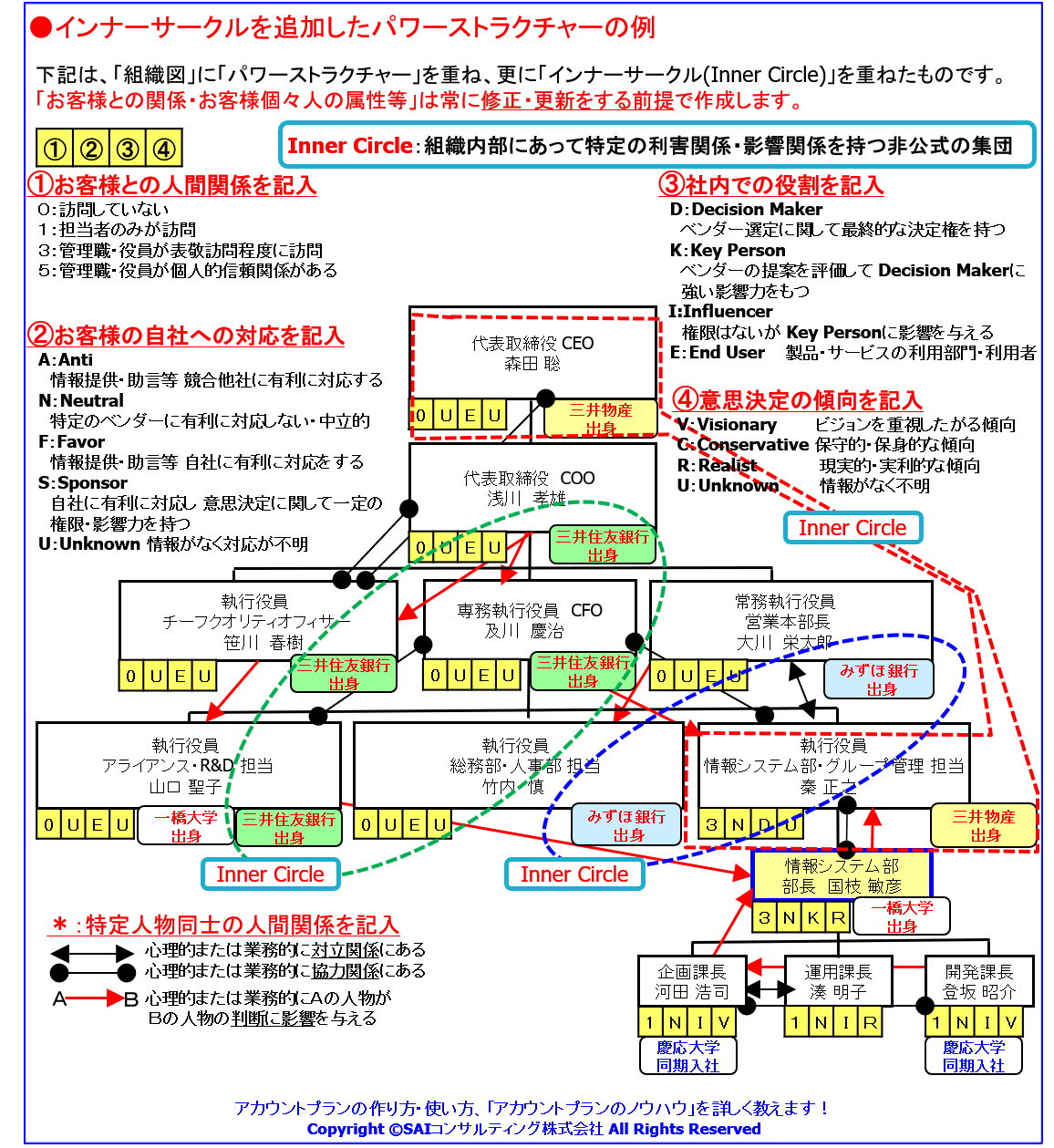

特に「アカウントプラン」によるソリューション営業が対象にするような大企業の場合、仮に社長が「採用したい」と考えても、現実に契約に到るまでには、担当者・課長・部長・役員会メンバーなど、関係者が多数登場します。

担当者・課長・部長・役員(役員会)など、その製品・サービスに関して調査し、評価し、採用の必要性や投資対効果・導入計画などを「決裁文書にまとめる人物」や、それを元に「各段階で承認する人物」など、立場や利害関係の異なる複数の人物が、必ず関与します。その過程で、社長が発した「鶴の一声」も、承認までに長い時間(早くても数週間から数ヵ月間、遅いと数年間)を要します。

その結果、法人には、個人がパッと飛びつくような「衝動買い」は無いのです。

★関係者を納得させられる「論理的な説明・理論武装」が「文書化(言語化)」できなければ、営業パーソンが売りたい製品・サービスが、本当に素晴らしく、お客様の役に立つものであっても、お客様には買ってもらえません。お客様が欲しいと感じても、 お客様自身が社内(法人)に説明できなければ買えない、ということです。

●違い その2:法人は「独断」では決められない

これも、特に大企業になるほど顕著な傾向ですが、「その1」のように、大企業には関係者が多いので、

誰かが独断で製品・サービスの採用を決められるケースは、ごく限られています。

独断で決められるのは、その役職者が持っている決裁権限(=使えるお金)の範囲内なので、IT系の場合ならば、製品の購入・情報システムの構築に必要な金額はすぐに数百万円・数千万円・数億円~数十億円の規模になりますから、誰かが独断で決められることはほぼ皆無、極めて稀です。

★やはり、ここでも、営業パーソンが、お客様社内の関係者(利害関係者=ステークホルダー)を納得させられる「論理的な説明・理論武装」ができる、更に、それを元にお客様社内で決裁文書を書く起案者(多くの場合、担当者)が、社内の関係者に「製品・サービスの必要性を説明できること」が必要になります。

●違い その3:法人は「既存の取引関係」を無視できない

法人、特に大企業の場合、

①お客様自身の製品・サービスの売り手(代理店等)・買い手(エンドユーザーや商社等の流通事業者)

②人事・財務・製造など業務分野ごとの、既存システムのITベンダー

➂自社のOBが関係する、多数のグループ会社 など、様々な取引関係があります。

お客様は、これらの「既存の取引関係」を無視することは、できません。

なぜならば、これらの関係を無視することは、お客様自身(個人や法人)にリスク(潜在的脅威)や損害をもたらすことを、お客様自身が熟知しているからです。

例えば、

①の場合には、売り手や買い手との間に、互恵取引(バーター取引)があることも多く、売り手の離反や

買い手の反発は、お客様にとっての売り上げの減少につながります。

②の場合には、これらの既存ベンダーを外して別のベンダーに切り替えれば、システムの大きなトラブルを

招きかねません。トラブルが起きるリスクを、自ら背負うお客様は、まず殆ど居ません。

➂の場合には、役員や管理職として就業している、自分の元上司や元先輩社員から強いクレームを受け、

場合によっては「将来の自分の再就職先」を失うことにつながりかねません。

★法人営業には、自社の「既存の取引関係を守るため」「新規開拓(新しいお客様の開拓・既存のお客様内での新しい分野への進出)のため」には、アカウントプランを作ることが必要です。

さらに、そのアカウントプランを定期的・継続的に修正・更新していく、「戦略的な、ソリューション営業・アカウントプラン営業」が必要です。

Copyright © SAI コンサルティング株式会社 All Rights Reserved