6.お客様の課題と提案ソリューション

●提案するソリューション、或いは お客様からの提案依頼に関しては、現実の営業活動では、下記の二通りが考えられます。

①自社がお客様の課題を想定して、お客様から依頼される前に、解決策を提案する。

②お客様が課題の解決を前提に、システムの開発・ハードウェアやソフトウェアの購入等を決めていて、 お客様の依頼をうけて提案する。

●このどちらの場合にも必要なことは、次のような「営業活動」です。

但し、下記のような営業活動を行う大前提として、営業パーソンであるあなた自身が、

お客様から「自分にとって(お客様にとって)役に立つ人間であると評価されること」が必要です。

この「お客様から 役に立つと評価される」「アカウントプランによる戦略的営業」の出発点になるのが、

「お客様の課題」を把握する(知っている)ことです。

そのために、下記のようなフォームで、お客様の課題を整理しますが、これはアカウントプランの中の、

「お客様情報」の一部になります。

(なお、お客様から「役に立つと評価されるための営業テクニック」は、

「期待値コントロール」をはじめとして、様々なものがありますが、詳細は「ブログ」で簡単に触れています。)

(1)お客様個人やお客様の所属する企業にとって、

「役に立つ」とお客様から評価され、お客様の信頼を得ることです。

そのための手段の一つが、以下の流れのような、一連のプロセスを実行することです。

①「お客様の課題」と「課題に対する解決策」に関する、「仮説」を立てる。

②「競合他社と比較した、営業パーソンの所属企業(自社)の優位性」を

お客様に「明確に説明できる」ようにする。

➂「仮説」に対して、営業活動で得た情報を元に「仮説の検証」を行う。

④仮説に対して、「検証・修正→お客様との交渉→お客様との合意」を行う。

この場合の「仮説」には、

・「競合他社の営業活動」

・「競合他社や自社に対する、お客様の評価・本音」

・「お客様社内のパワーストラクチャー(権力構造)」 など、

営業パーソンや営業パーソンの所属企業が、明確に知ることが困難な情報に対する「仮説」も含みます。

(2)「アカウントプランによる戦略的営業活動」が目指すのは、

「RFPの作成に関与すること 或いは、RFPが出ないようにすること を目指す」 営業活動 です。

そのために、以下のことを念頭に置いて営業活動を行います。

①こうした営業活動を可視化・情報共有をしながら、

②価格競争で 競合他社と真っ向勝負をするのではなく、

➂お客様から競合他社に RFP(提案依頼)が出るよりも以前に、お客様から情報を入手します。

●お客様の依頼を受けて提案する場合には、RFPが出されるとしても、

自社が競合他社よりも先に、そうした情報を掴むことができれば、

提案書作成のための時間的な余裕を含めて、競合他社よりも有利な立場に立つことができます。

そのため、お客様の企画・検討の段階で、

競合他社よりも先にこうした情報を得られるような信頼関係を、お客様との間に築くことが重要になります。

●こうした「信頼関係を築くための営業活動」を、「営業シナリオ」に組み込んで、

具体的な「アクションプラン」として「5W1H(固有名詞と数字で、具体的に記述することが必須)」で記述し、

なりゆきではなく意図的に営業活動を進めることが、「アカウントプランによる戦略的営業」です。

そのためにも、「お客様の課題」「お客様の関心事」に関して、

常に「仮説の立案と検証」を繰り返し、「営業シナリオ」の修正・更新を継続的に行うことが必要です。

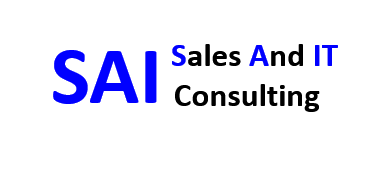

<お客様の課題>

●「お客様の課題の整理」に関しては、お客様社内の関係者各人が与えられているミッション(役割・使命)を経営課題との関連で理解し、その「達成の阻害要因=課題」を明らかにします。

この時点では、営業活動とソリューション仮説の視野を広げておくため、情報システム以外の課題も書き出します。

●次の段階では、お客様の経営課題を、自社が解決策を提案できる「より具体的な課題」に詳細化します。

当サイトの前提は、

「情報システム(ハードウェア・ソフトウェア・システム開発・クラウド等のサービス)の販売」ですから、

お客様の経営戦略そのもののような大きな粒度の課題は、ソリューション仮説の提案には含めないでおきます。

その理由は、一般的にこれらの粒度の課題解決に際しては、

お客様自身が、いわゆる経営コンサルティング会社に依頼することを想定しているためです。

●一方で、お客様社内で検討される案件が、本当に「予算化されて実行されるか」は、

経営課題との関連・経営に対する緊急度や重要度に左右されるため、

「経営課題」「緊急度の高い課題」の解決に結びつく 提案が、予算化されやすくなります。

そのため、営業側企業としては、お客様の関心事を常に意識する必要があります。

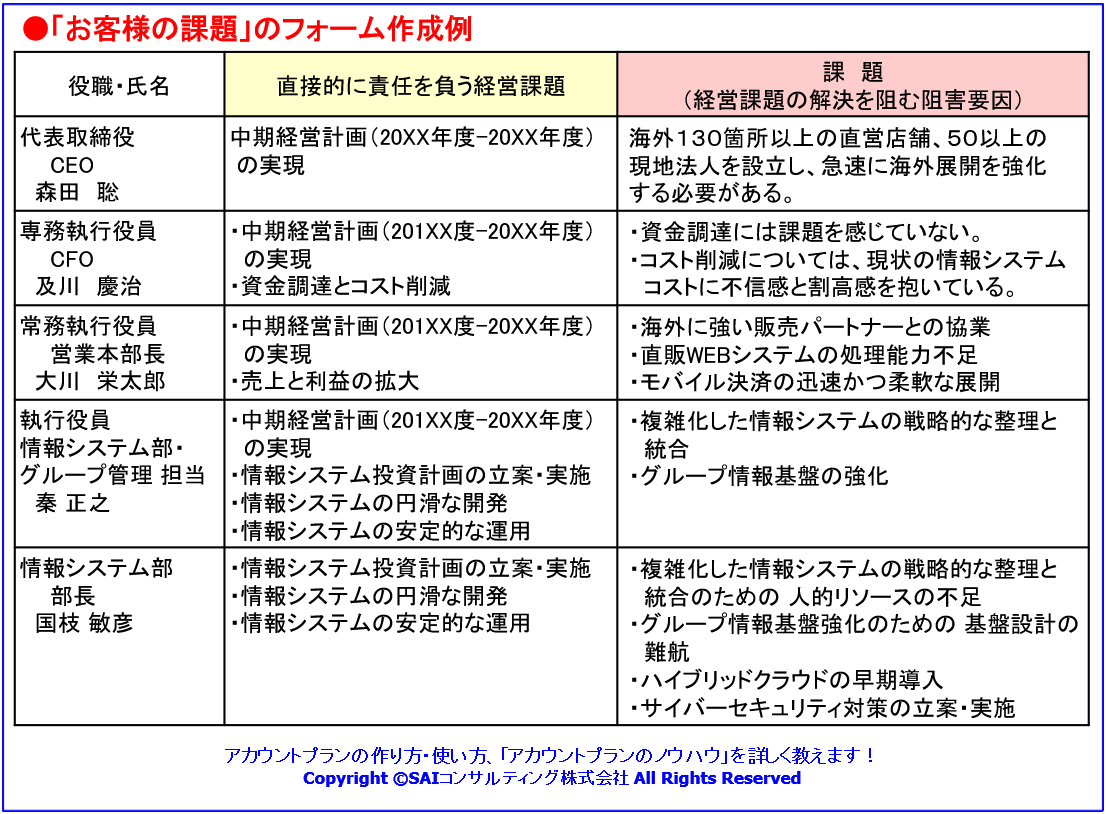

●また、この段階で、お客様個々人のミッション(役割・使命)に対する 達成の「阻害要因=課題 」を、「情報システムが直接的に解決できると想定される課題=情報システム課題」に絞り込みます。

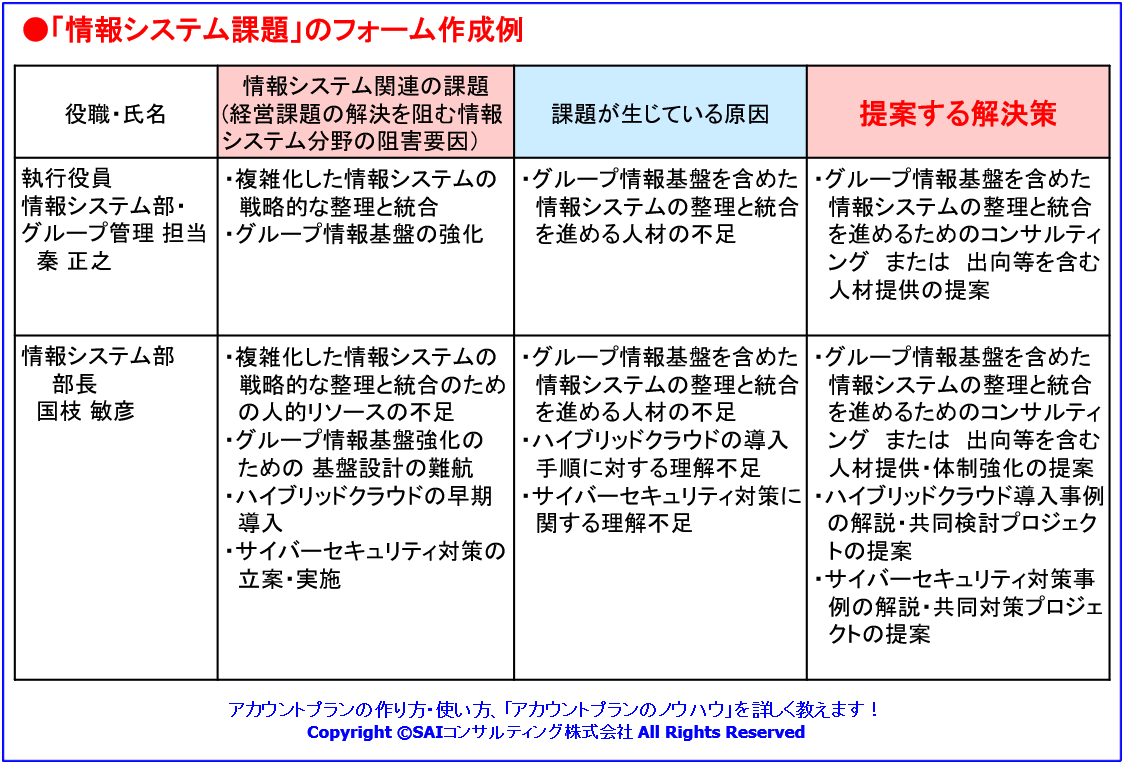

そこから、「課題→原因→解決策」の思考プロセスを経て、具体的な解決策・提案ソリューションに落とし込みます。

なお、課題に対する解決策が、課題が発生している「原因」を分析した結果、情報システムだけでは解決が難しいという場合もあります。また、課題と原因が1対1に対応せず、複合的に関連しあっている場合もあります。

●この段階の「情報システム課題と想定される課題」に関する「課題→原因→解決策」の思考プロセスの

メリットは、「提案のアイディアが広がり、結果的に具体的なビジネスにつながる可能性が高くなる」ことです。

お客様の目的・関心事は、「情報システムの構築」ではなく、「課題の解決」 です。

ですから、お客様は、「お客様の目的・関心事を よく理解した提案をする営業パーソンや企業に対して

より価値を認め、より高く評価する」ことになります。

これは、下記のようなイメージであり、自社の提案を競合他社と差異化する際のヒントにもなります。

<提案するソリューション>

●対象とする「情報システム課題」を具体化したあとは、「競合他社の提案と差異化した 提案ソリューション」について、具体化していきます。この、競合他社の提案と差異化をした提案をするためには、自社の強みを活かすための「アイディア・ひらめき」が必要です。

なぜならば、情報システムの提案に際しては、「現実的には、競合他社を圧倒するような製品・サービスをもつ場合が少なくなっている」からです。

良い「アイディア・ひらめき」を得るためには、「ブレーンストーミング」など、チームでのディスカッションを通じた「思考の発散と収束」が必要です。

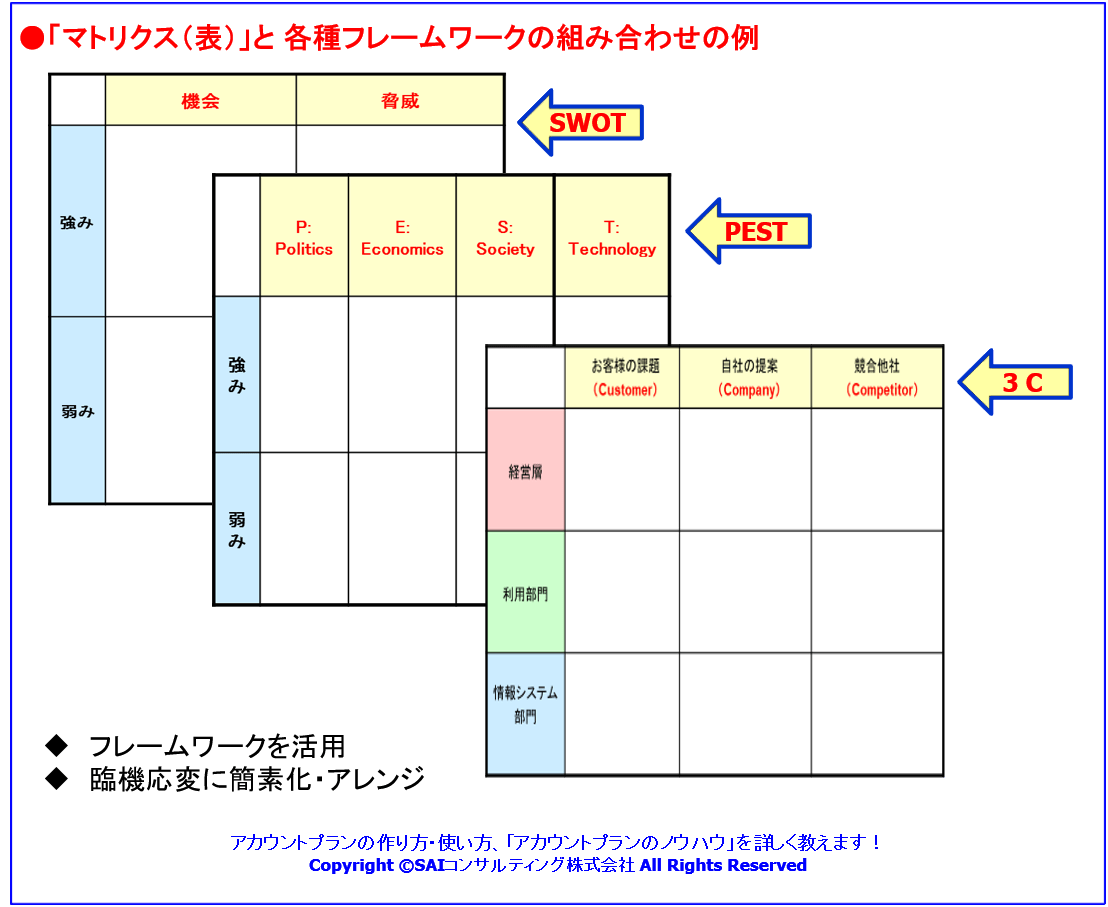

そのためには、一般的によく知られている「フレームワーク(枠組み)」を「考えるためのヒント」「ツール」として活用する方法があります。

これらには、以下のようなよく知られたフレームワークがあります。

ただ、最も重要なことは、多くのフレームワークを知っていることではなく、現実の営業活動に際して、或いはアカウントプランの作成・運用に際して、「使いこなせること」です。

●このあとは、現実のビジネス案件での提案や、アカウントプランの作成に活用できる、

「マトリクス思考」についての説明です。

ここで言う「マトリクス」は、「表」という程度の意味です。

一言で言えば、お客様の課題・自社の提案・競合他社との差異化・営業シナリオ・アクションプラン等を、「表にして考える」「既存のフレームワークの視点を、臨機応変にアレンジする」ということです。

表にすることには、以下のような利点があります。

①視点(考える「軸」)が明確になる → 表を作るには 考える軸の明確化が必要 です

②情報の過不足が明確になる → 空欄=不足している情報 です

➂分かり易い → 内容が一目瞭然 です ということです。

●以下は、当社が、お客様の営業改革やアカウントプランの導入・定着化に際して、

コンサルティング・研修会等で実際に活用し、紹介してきた、「マトリクス思考」の実例です。

世の中に良く知られた「フレームワーク(考えるための視点)」を、表(マトリクス=行と列)の形にして、現実のビジネス案件での提案や、アカウントプランの作成に活用する、ということです。

●以下は、②営業シナリオ の「競合他社との差異化」に活用できる、「3C のフレームワーク」についての説明です。

①競合他社分析:絞り込んだ案件について、競合他社を想定し、ⓐ「事実を確認」して、ⓑ対策を「分析」する。

②営業シナリオ :想定した競合他社について 「競合他社分析」を行い、

「自社が選ばれるためのストーリー=営業シナリオ(営業戦略)」を作成する。

➂アクションプラン:「営業シナリオ」を実現する具体的なアクション(戦術)を、

5W1H(固有名詞と数字)で表現した 「アクションプラン」を作成する。

●3C は、いわゆる「マーケティングの3C(Customer・Company・Competitor)」であり、これを

「競合他社との差異化のフレームワーク(考えるための視点)」として、下記のように活用する、

ということです。

①営業活動から得た、情報(Fact-Findingの結果・仮説に対する検証結果)を、

下記の各カラムに書いて整理することで、情報の有無・偏りを可視化して、

営業シナリオやアクションプランの修正・更新に結び付ける。

②「自社の提案」に関して、「お客様」「競合他社」の切り口で、様々な視点でレビューを行い、

提案の妥当性・競合他社との差異化に関する有効性等を、ブラッシュアップする。

●3C のフレームワークは、以下の使い方があり、営業シナリオやアクションプランについて社内で

共有・討議し、上司が部下に助言して、営業シナリオやアクションプランをブラッシュアップする際に、

非常に有効です。

●3C の各々のカラムについて、例えば、下記のような観点から記入します。

1.「お客様の課題」については

(1)「経営層」にとっての課題は何か?

(2)「利用部門にとっての課題は何か?

(3)「情報システム部門」にとっての課題は何か?

2.「自社の提案」については

(1)自社が「経営層」に提案できることは何か? 「経営層」からみて魅力があるか?

(2)自社が「利用部門」に提案できることは何か? 「利用部門」からみて魅力があるか?

(3)自社が「情報システム部門」に提案できることは何か? 「情報システム部門」からみて魅力があるか?

3.「競合他社」については

(1)競合他社の提案について、「経営層」にアピールしようとすることは何か?

競合他社の営業活動について、「経営層」に対して、どのような営業活動が予想できるか?

(2)競合他社の提案について、「利用部門」にアピールしようとすることは何か?

競合他社の営業活動について、「利用部門」に対して、どのような営業活動が予想できるか?

(3)競合他社の提案について、「情報システム部門」にアピールしようとすることは何か?

競合他社の営業活動について、「情報システム部門」に対して、どのような営業活動が予想できるか?

Copyright © SAI コンサルティング株式会社 All Rights Reserved